2025年,ビッグテック帝国の崩壊と分散型技術の黎明/松尾教授に聞く,AI時代の行方と日本の戦略/生成AIブームが牽引する「GPU革命」

2025年、ビッグテックの崩壊が技術エコシステムの再編を促す。分散型技術とプライバシー重視の未来が幕を開ける/AI研究はLLMの進化と物理空間応用へ。呪いを解き、現状認識と工夫で未来を切り拓こう。日本の次の10年が鍵になる/生成AIの爆発的成長がGPU市場を加熱。一方、熱力学的チップや可逆計算など次世代技術が台頭し、ポストGPU時代の到来を示唆する

みなさん、おはようございます。今日のニュースです。

Picks

1. 2025年、ビッグテック帝国の崩壊と分散型技術の黎明

2025年、ビッグテックの時代が終わる。独占と監視を基盤とする現行モデルは、AI市場の減速とプライバシー意識の高まりで瓦解しつつある。一方、ヨーロッパを中心に新たな技術インフラの構築が進み、投資家も「分散型技術」への支援を加速している。技術産業は再編を迎え、新たなエコシステムが誕生する兆しが明確になった。

要旨:

ビッグテック衰退の背景

ビッグテックの問題点はもはや周知の事実だ。中央集権的な管理モデルは、CrowdStrikeの停止のようなインフラ障害や監視社会化を招いている。また、AI市場も行き詰まりを見せ、大規模AIのコストが需要を上回る構造的欠陥が明らかになった。主要VCもこうしたリスクに対する投資を抑えつつある。プライバシー意識とAI批判の高まり

AIがプライバシーを侵害する現実は、Microsoftの「Recall」の事例に如実に表れている。この機能はユーザーの活動を逐一記録するものだが、倫理的懸念を引き起こし、批判を浴びた。一方、Signalの普及は、ユーザーが透明性とプライバシーを重視していることを物語っている。分散型技術への投資と新たなモデル

ヨーロッパでは、オープンソース技術や独立したインフラを目指す取り組みが加速している。また、投資家たちは、従来の「規模の拡大と利益追求」ではなく、公益性を重視した新しい資金提供モデルを採用し始めた。ドイツの「Sovereign Tech Fund」は国家支援と独立性を両立させた好例であり、今後の方向性を示唆している。

変化の予兆:

2025年以降、ビッグテックの衰退は加速し、技術エコシステムは劇的に変化するだろう。プライバシー保護や分散型技術を基盤とする新たなインフラが、技術産業の再編を主導する。オープンソースや非営利モデルが台頭し、かつての「利益至上主義」の枠組みを根本から覆す未来が現実味を帯びている。

引用元: WIRED US

2. 松尾教授に聞く、AI時代の行方と日本の戦略: 呪いを解き、未来を切り拓け

ディープラーニングの登場から10年が経ち、AI研究の中心はLLM(大規模言語モデル)に移行した。現在では、LLMの規模拡大や質の向上、さらには物理空間での応用が注目されている。日本はAIの基盤技術や教育で課題を抱える一方、戦略的に「現状認識」と「工夫」によって活路を見出すべきだ。

要旨:

AIとLLMの進化

ディープラーニング技術は近年のAI研究を一変させたが、LLMの急速な発展は予想外だった。

言語モデルがロボティクス応用よりも早く進展したが、今後は物理空間での応用が進む見込み。

AIと日本の立場

日本はグローバルなAI競争で遅れを取るも、製造業の強みを活かした応用分野で存在感を発揮できる可能性がある。

教育や基盤モデルの整備、データ活用を通じ、基礎技術の習得と現実的な戦略が求められる。

呪いを解く: 心理的障壁の克服

AI技術を過剰に崇めることは弊害を生む。メディアの影響で技術が神格化され、現場での工夫が妨げられる可能性がある。

「技術をなめる」くらいの意識で、実際に体験し、試行錯誤することで個人の創造性を発揮すべきである。

変化の予兆:

LLMを基盤とした物理空間へのAI応用が加速。ロボティクスや自動運転など、多分野での展開が期待される。

日本では教育改革が急務。特にAIを活用した新しい教育モデルが、次世代の研究者・技術者の育成に繋がるだろう。

「AIによる認知戦」の対策として、信頼性の高い情報の流通システムが国際的に整備される可能性がある。

引用元: PIVOT Talk

3. 生成AIブームが牽引する「GPU革命」—次世代チップで変わるAIと産業の未来(2024.02.06)

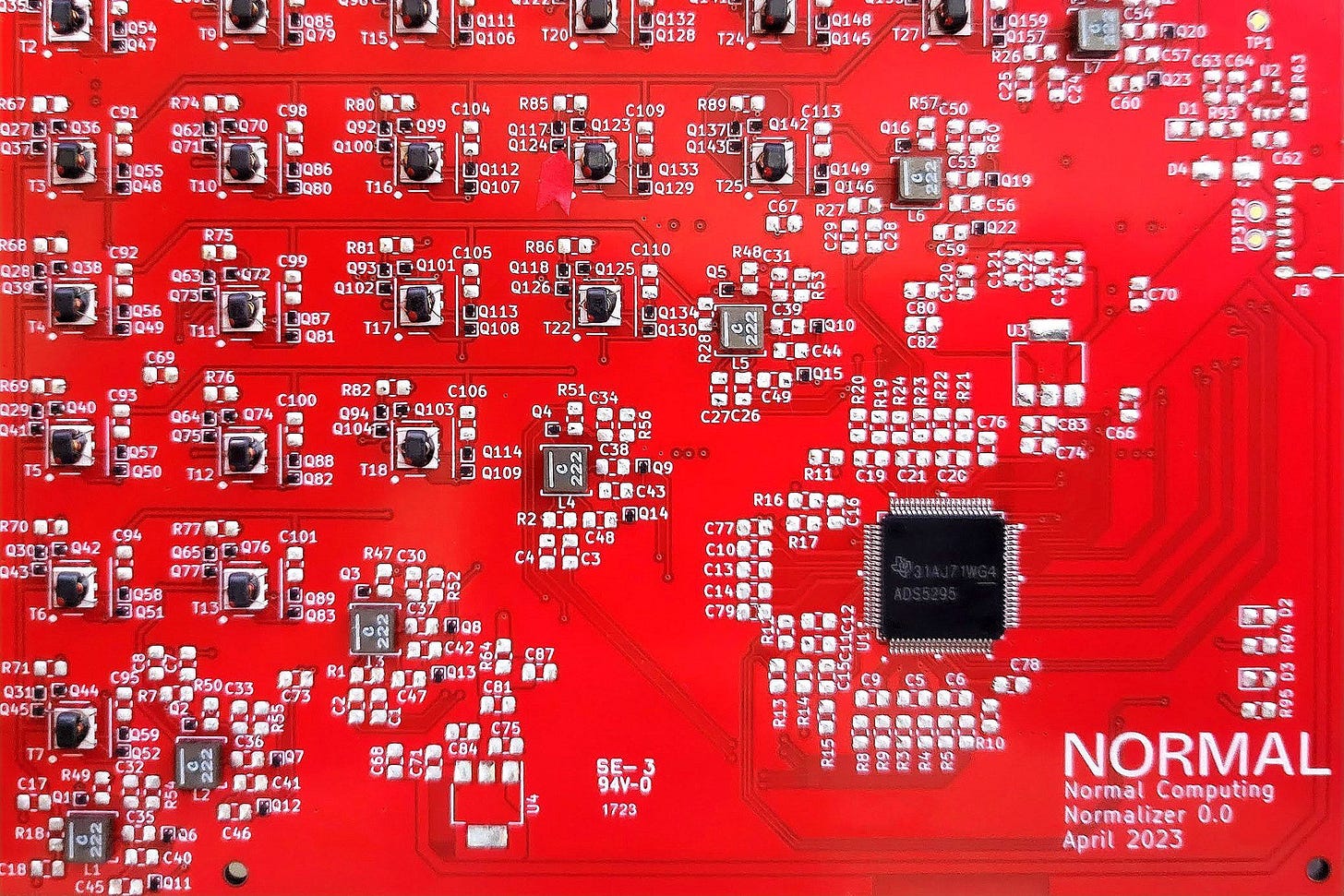

生成AIの急成長によりGPU市場が高騰しつつも飽和状態に近づいている中、Normal ComputingやExtropicといった新興企業が根本的なチップ設計の見直しを進めている。これらの技術革新はAIの性能向上やエネルギー効率化を実現し、産業全体を揺るがす可能性がある。また、日本企業やエンジニアにとって、これらの潮流への対応が競争力を左右する鍵となる。

要旨:

生成AIの急成長がもたらしたGPU市場の飽和

ChatGPTを代表とする生成AIが普及する中で、エヌビディア製GPUの需要が高まり、価格が急上昇している。現在のGPUの価格高騰は、AIの開発費用を押し上げる大きな要因であり、OpenAIがChatGPTの訓練に1億ドル以上を投じたことが象徴的だ。これにより、AIスタートアップは新たな計算資源へのシフトを迫られている。

次世代技術:熱力学的コンピューティングと可逆計算の可能性

Normal Computingが開発する「確率的処理装置(SPU)」は、発振回路のランダム性を利用した革新的な計算モデルを採用。この技術は、AIの計算効率を飛躍的に高め、データ不足の際に大規模言語モデルが誤った情報を生成する「幻覚」問題への対処にも役立つとされる。一方、英国Vaire Computingの「可逆コンピューティング」は、計算過程で情報を破壊せず効率的に処理することで、エネルギー効率の向上を図る。これらの技術は従来のシリコンチップを超える可能性を秘めている。

AIと日本市場:エンジニアと企業への影響

これらの技術革新は、日本企業やエンジニアにも影響を及ぼす可能性が高い。特に、エネルギー消費が課題となる日本のデータセンターや生成AIを活用する企業にとって、これらの新しい計算技術はコスト削減や競争力向上に直結する。また、日本の半導体企業がこの潮流に対応し、次世代チップ開発に参画できるかが鍵となる。

変化の予兆:

「ポストGPU時代」の到来

NormalやExtropicが開発する新技術がGPUの市場独占を揺るがし、AI計算の効率性を再定義する可能性がある。

エネルギー効率化への道

熱力学的手法や可逆計算が導入されることで、AI開発におけるエネルギー消費問題の緩和が期待される。

日本企業への課題と機会

日本市場での次世代チップの採用が進むことで、生成AIの導入コストが削減される一方、技術革新への対応が遅れる場合、国際競争力の低下につながる可能性がある。

引用元: WIRED Japan